教案应该根据学生的学习进度和理解程度进行合理的教学步骤和顺序安排,优秀的教案能够根据学生的学习情况和需求进行灵活的调整和适应,以下是好文笔小编精心为您推荐的《师说》优秀教案8篇,供大家参考。

《师说》优秀教案篇1

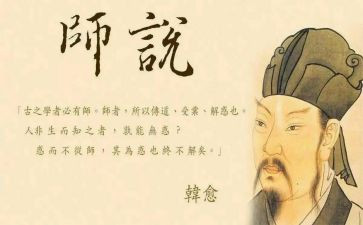

?师说》是中学语文的传统篇目,也是韩愈散文中一篇重要的论说文,文章论述了从事学习的必要性和原则,批判了当时社会上耻学于师的陋习,表现出非凡的勇气和斗争精神。文章不长,按照学生的理解程度和一般的讲课进程,利用两个课时完全可以完成教学任务。

传统教法中文言文课堂教学其主要课程内容有二:一是古汉语知识系统;二是以作者简介、时代背景、篇章结构、写作特点、主题思想串联的五段式教学模式因此这一篇传统文言名篇的教案基本上都是以论证结构层次的梳理论证方法中心论点分论点等等组成。但我们的传统散文尤其是《师说》中的精华部分难道是那些所谓论证方法、中心论点、分论点么?我觉得不是。平心而沦,当我重新再看这篇《师说》时,印在我心灵深处的是那些即使在今天看来依然不过时的精辟名言。所以在教授这一篇时,我将所谓 论证结构、中心论点、分论点放到了一边,而带领我的学生从生活中去寻找那些闪烁在中国人身边的名言警句。于是我在课堂中引入了我最近的一些感悟。

案例一:这一段时间,我负责将学校老师的德育论文汇编成册,在编录的过程中,我发现引用率最高的名言即是本课的名句师者,传道受业解惑也。

案例二:在讲授《过秦论》时,我犯了一个错误讲到陈涉瓮牖绳枢之子我当时由于一个思维惯性将瓮字的用法讲成了名词作状语,课下一个同学来问时,我才反应过来应该是名词做动词,所以老师也不是什么圣人,只不过是闻道有先后,术业有专攻罢了。

案例三:办公室一帮老师突然有一天说到一句话独乐乐不如众乐乐dú lè lè bù rú zhòng lè lè这时就有另一个老师说这句话不应该读成dú yuè lè bù rú zhòng yuè lè么?于是爆发一场争论,最后拿给所谓的权威——语文老师来判断,但语文老师们的观点也是对半分,最后还是上百度查询了一下,确定其读成dú yuè lè bù rú zhòng yuè lè。所以,无论是什么人,在什么时候都会有不明白的地方,这就是人非生而知之者,孰能无惑?

从这些鲜活的案例出发,学生会发现,文言文其实离我们的生活不远,在学习时也能调动起积极性,当然这样的课堂需要老师有着较强的课堂掌控力,有极富感染力的教学语言,这正是我缺乏的,所以在7班上这一课时,学生的参与度并不高。

课后我又进行了思考,那些案例都是发生在我身边的事,是不是也可以引导学生讲讲他们的故事,谈谈他们对这些名句的看法,毕竟教这一课的目的就是让他们感受中国传统散文的魅力。

《师说》优秀教案篇2

一、教学目的

1、学习本文“破”“立”结合、 正反对比的写法。

2、理解本文的中心论点,并用自己的话加以表述。

3、了解课文尊师重道的深刻内涵,感悟作者抨击时弊、坚持真理的精神。

二、教学重点:“破”“立”结合、 正反对比的写法。

三、教学难点:概述本文的中心论点。

四、教学方法:诵读法、讨论法、点拨法。

五、课时安排:3课时。

六、教学过程:

第一课时

一、导入新课。

教师是人类灵魂的工程师,我们每个人的成长都离不开教师辛勤的栽培。我国自古就有尊师重道的优良传统。但在历史上的魏晋南北朝时期,随着玄学和佛学的兴起,儒学一度衰落,师道也就愈来愈不被重视,这种风气一直延续到了唐代。当时仍沿袭着一种封建门阀制度,贵族子弟都可以入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。因此,社会上产生了一种“耻学于师”的恶劣风气,求师学道往往会招来路人的讥笑。但偏偏有一个人不顾流俗,勇为人师,广招后学,培养文人。并以大无畏的气魄,抨击时弊,提倡师道,写下了中国文化史上第一篇集中论述教师问题的不朽之作——《师说》,当时被人视为“狂人”。这个人是谁呢?

二、作者简介。

韩愈(768——824),字退之,河阳(今河南孟县)人。祖籍河北昌黎县,所以后人称他为“韩昌黎”。他二十五岁中进士,二十九岁以后才登上仕途,累官至吏部侍郎。他先后做过四门博士、国子博士、国子祭酒,直接从事教育和教学工作。凡经他教授、指点过的学生,皆自称韩门弟子,足见韩愈是唐代一位很有影响的教育家。他还是唐代古文运动的倡导者。他反对魏晋六朝以来浮华艳丽的文风,竭力主张“文以载道”,提出了“惟陈言之务去”、“辞必己出”的口号,对当时和后世的影响极其深远。韩愈不仅是唐代古文运动的领袖,而且也是杰出的散文作家。著有《昌黎先生文集》四十卷,其中有许多为人们所传诵的优秀散文。他的散文,题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,风格刚健,气势雄壮,后世尊他为“唐宋八大家(韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石)之首”。

三、解题。

?师说》是韩愈的代表作之一,是他三十五岁时在长安任国子博士时写的。“说”是古代的一种文体,属议论文范围,一般陈述自己对某种事物的见解。像《捕蛇者说》、《马说》都属这类文体。“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。“师说”意思是解说关于“从师”的道理。

四、教师范读课文。

五、学生初读课文:

1、初步了解各段基本内容;

2、划出文中能表明中心论点的句子。

六、学生读出文中能表明中心论点的句子,试用自己的话概括中心论点。

1、古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

古代求学的人一定有老师。老师是靠他来传授道理、讲授学业、解答疑难问题的。

这两句是论述教师的作用,说明从师学习的必要,这是构成中心论点的一项重要内容。

2、无贵无贱无长无少,道之所存,师之所存也。

无论地位高低,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

这一句论述了择师的态度与标准,意思是说,从师是为了学道,应不论其地位高低和年纪大小。这是构成中心论点的另一项重要内容。

本文的中心论点是:人应该从师学习,从师是为了学道,应不论其地位高低和年纪大小。

七、找出与课文中心论点有密切关系的句子,并解释说明。

1、师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣。

从师的风尚不流传已经很久了,想要人们没有疑难,也难啊!

这一句是从反面证明中心论点:人应该从师学习。

2、圣人无常师。

圣人没有固定的老师。

这一句包含着广泛学习的意思。世上学问门类众多,人总是各有长短,要想得到广泛的知识,就要向许多内行的人学习,体现了以有道者为师的观点,从正面证明中心论点。

3、弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

学生不一定不如老师,老师也不一定比学生贤能,懂得的道理有先有后,学问和技艺各有专门研究,如此罢了。

这一句是进一步澄清从师学习的目的,阐明了一种新型的师生关系,扫除了从师学习的思想障碍。这是对中心论点的深入阐述。

八、研读第1段。

1、学生诵读,之后点评。

这一段作者运用排比句和反问句,并且一口气连用了八个“吾”字,语势流畅,跌宕有力。朗读时力求把文章的语势读出来。

2、引导学生疏通文句。

重点理解:

(1)本段中的古今异义词语:

古:求学的人

学者

今:在学术上有一定造诣的人

古:用来……的凭借

所以

今:因果关系连词

古:跟从……并且

从而

今:连词,表示结果或目的。即因此、就

(2)本段中的词语活用现象:

吾师道也 师,名词用作动词即“学习”

吾从而师者 师,名词用作意动词即“以……为师”

3、引导学生分析层意:

教师的作用和任务——传道、受业、解惑(前两句)

从师学习的必要性——解惑、师道(中间三句)

择师的标准——“道”在即师在(最后一句)。

这一段从正面阐明从师之道,统领全文。(句中的“道”,包含“仁”、“义”等具体内容的儒家之道,即儒家的政治、哲学、伦理、文化、教育等思想观点;“业”就是儒家的经典著作,即下文所说的“六艺经传”;“惑”就是上述“道”和“业”中的疑难问题。)

4、讨论:教师的“传道”、“受业”、“解惑”这三项任务,哪一项是主要的?本段对“受业”一项未作阐述,这是为什么?

在韩愈看来,教师最重要的任务就是“传道”,他“收召后学”,“抗颜而为师”,主要目的就是要“传道”,恢复儒家的“道统”,因而提出“师道”的口号。这个意图是贯穿全文的。“受业”是教师的起码工作,即下文说的“授之书而习其句读”,人尽皆知。开头全面概括教师的任务时不可不说,但不是论述的对象。

第二课时

一、学生诵读第2段,并思考下列问题:

1、本段的中心句是什么?

2、本段主要是从哪一角度来进行论述?运用了什么论证方法?

二、研读第2段。

1、本段的中心句是什么?说说这一段与第一段是怎样联系的?

中心句:师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!(分论点)

这段以第一段为立论根据,批判当时土大夫耻于从师的不良风气;通过针砭时弊,从反面论证第一段所提出的观点,说明从师的必要。

2、这段文字运用了怎样的论证方法?又是怎样展开论证的?

这段文字通过正反对比,论证了从师学习的重要性。

今之众人 古之圣人 圣益圣,愚益愚 疑问语气

为子择师 自身耻师 小学而大遗 肯定语气

巫医乐师百工之人 士大夫 今其智乃反不能及 讽刺语气

3、韩愈批评“耻学于师”的风气,涉及的面似乎很广——开头是“今之众人”,接着是做父亲的人,最后又是“士大夫之族”,他的主要批评对象究意是谁?请说明理由。

主要的批判对象是士大夫之族。理由有二:第一,从行文的语气看,本段结尾对士大夫之族不仅表露了作者的不满情绪,而且显示出一种鄙夷和蔑视的态度。说他们瞧不起劳动群众,却不如劳动群众聪明,不懂得从师的道理。第二,“位卑则足羞,官盛则近谀”正是这类人的特殊心态,也是门第观念很深的反映,而门第观念跟以“道”为师的正确主张恰恰是格格不入的。

4、词句辨析。

师道者不传也久矣 (风尚)

吾师道也 (道理)

师道之不复 (风尚)

惑而不从师 (老师)

吾师道也 (学习)

师道之不复 (从师)

不耻相师 (学习)

5、古今异义词辨析。

古:一般的人

众人

今:许多人

古:小的方面要学习

小学

今:初等教育的学校

6、重点句子解释。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也(宾语前置句,之,提宾的标志)

三、学生诵读本段,要注意读出几种不同的语气。

第三课时

一、学生自读第3段,并思考:这一段的中心句是什么?作者是从哪一角度来进行论述?运用了什么论证方法?

二、研读第3段。

1、提示如下:

中心句:圣人无常师。(分论点)

这一段是正面论证,作者举出孔子询官于郯子,访乐于苌弘,学琴于师襄,问礼于老聃的事例,并引用孔子的名言,进而推断出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻”的结论。这个结论,是对第一段提出的“道之所存,师之所存”的观点的深化,也是对士大夫之族耻学于师的进一步批判。

2、讨论:有人说,这一段的结论阐明了一种新型的师生关系,你对此是怎样认识的?

这一段以孔子从师的言行,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻”的崭新观点,用相对的、发展的眼光看待师生关系,说明师生关系不是一成不变的,是可以相互转化的,教与学是可以相长的。这就将老师和学生之间那条人为的固定界限取消了,对自古以来“师道尊严”的传统提出了挑战,闪耀着朴素的辩证唯物论的思想光辉。这种闪光的思想,被后世许多教育家引申发挥,对教育理论作出了很大的贡献。

三、研读第4段:

1、作者为什么称赞李蟠?

作者赞扬李蟠,既是对他不从流俗的肯定,也是对士大夫们“不从师”的有力批判;既针砭时弊,又进一步倡导了从师学习的态度。

2、这一段与前面两段有什么关系?

这段点明作者作《师说》的缘由,总结全文。这段话中“不拘于时”和“能行古道”二语是点睛之笔,表示作者反对“耻学于师”的坏风尚,赞成以道为师的好风尚,分别照应了前文的第二、三段。

(“古文”指先秦散文。“不拘于时”的“于”相当于“被”。“作《师说》以贻之”,句中“贻”现在称为“赠送”,“以”在两个动词之间,作连词,相当于“来”。)

四、学生诵读第3、4段 。

五、讨论:课文题注中指出,韩愈是“古文运动的倡导者”,韩愈写《师说》,跟古文运动有没有关系?文中有没有这方面的表示?

六朝以来,文坛上盛行骈文(以四字、六字为句,上下句相对,又叫“骈四俪六”),这种文体不重思想内容,讲求对偶声韵和词句华丽,导致文学创作中艳丽浮靡之风的泛滥。这种风气,直到中唐仍流行不衰。为此,韩愈提倡恢复古文的传统,并身体力行,培养了大批有志于古文创作的年轻人,逐渐形成了风气。所以后来就有了“古文运动”这个名称。

文中赞颂李蟠“好古文”就是明确表示对古文的推崇,说明韩愈“抗颜而为师”,是以恢复古文的优良传统自居的,通过培养“后学”,扩大古文的影响。

六、根据以上问题进一步归结本文的写作目的。

作者明确指出教师的职责是“传道授业解惑”,而居首位的是“传道”,因而提出“师道”的口号,以恢复儒家的“道统”。而要恢复儒家道统,就要在文风上来一个解放,提倡古文,反对骈体文。

提倡尊师重道

写作目的

推进古文运动

七、总结全文结构、写法。

板书设计

破 正 人必从师,以“道”为师(理论论据) (立)

立 反 士大夫耻学于师 (反面现象) (破)

结 对 (三层对比)

合 比 孔子从师的言行 (正面实例) (立)

李蟠从师行古道 (身边活例) (立)

《师说》优秀教案篇3

教学目标

1、学习理解韩愈阐明全新师道观念的斗争精神和“尊师重教”的观点;

2、学习借鉴本文事理结合论证和对比论证的议论文写作方法;

3、积累掌握“传”“师”“道”“受”“固”“从”“也”“则”“于” “乎”“所以”等词的用法;

4、背诵课文。

教学重点难点

1、介绍背景材料,疏通文字障碍,正确理解课文。

2、归纳“所以、师、于、则、传、从、也、夫”等词的义项。

3、培养学生的背诵激情。

教学时间:3课时

教学步骤:

第一课时

一、组织教学

二、检查作业(背诵《师说》)

三、导入新课

1、板书课题

2、作者简介:韩愈,字退之,世称“韩昌黎”(祖籍河北昌黎),与柳宗元倡导“古文运动”。又称“韩吏部”(晚年担任吏部侍郎)又称“韩文公”(谥号“文”)。

明人列他为:唐宋八大家之首。

3、写作背景:

从柳宗元《答韦中立论师道书》一文中足可看出:“由魏晋氏以下,人益不事师,有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。居长安,饮不暇熟,有挈挈而动,如是这数矣。”

4、文体:“说”,议论文的一种,可先叙后议,也可夹叙夹议。如初中《马说》、《捕蛇者说》。

5、学生通读课文,解决以下几个问题。

①注意以下部分字的读音。

句读 谀 经传 郯 苌弘 蟠 贻 巫

②中心论点:古之学者必有师。

③全文中的四个段落,各从那些方面来阐述观点?

第一段:正面阐述从师的重要性。

第二段:批判士大夫之族耻学于师的恶劣风气。

第三段:援引圣人从师的态度,进一步阐述师道、师生关系。

第四段:说明写作的缘起。

6、小结全文。

四、作业:

1、背诵第一段。

2、思考(或略作书面整理有关文言实词、虚词和文章结构)。

第二课时

一、检查上堂作业:

1、背诵第一段。

2、结合练习一导入新课。

二、内容结构:

第一段:正面阐述 ①老师的职责

②为什么从师

③ 以什么人为师

第二段:批判士大夫阶层耻学于师的不良风气

古之圣人――从师 圣益圣

今之众人――不从师 愚益愚

爱其子――择师 惑矣,未明也

于其身――耻师

巫医乐师百公之人――不耻相师 今其智乃反不能及,

士大夫之族――耻相师 其可怪也欤?

第三段:以圣人孔子从师的例子,再论从师的必要性。

第四段;本文的写作缘由。

论证方法:

⑴对比论证(1、2段)(让学生找出来,讨论确定)

⑵例证法:(3段)孔子师郯子……

⑶引证法:(3段)“三人行,必有我师焉”

附:第二段论证方法简表

第二段分论点 士大夫之族耻师之风是错误的

论 据(三个对比) 对 比 作者议论抒情

正确态度 错误态度

论 据(1)(纵 比) 古之圣人……犹且从师而问 今之众人……而耻学于师 是故圣益圣……其皆出于此乎

论 据(2)(自相矛盾) 爱其子,择师而教之 与其身也,则耻师焉 惑矣,吾未见其明也

论 据(3)(横 比) 巫医乐师百工不耻相师 士大夫之族位卑,官盛 呜呼,师道之不复……其可怪也欤

分论点与总论点关系 批判中阐明总论点

三、重点词

1、实词

①学者: 古义:求学的人

今义:有很高学问的人

②受――授 ③知――智

④众人: 古义:一般的人

今义:大多数人

⑤下:低下。

⑥惑: a、疑难问题。 b、糊涂

⑦不齿:看不起。

不足挂齿:指事情小,不值得挂在嘴上。

⑧嘉许:赞许。 ⑨贻:赠送。 ⑩攻:研究。

⑨道: 道理。 传道受业解惑也。

风尚。 师道之不传也久矣。

⑩师 以……师:我从而师之

学习:不耻相师

从师:则耻师焉

老师:弟子不必不如师

四、作业

1、翻译课文

2、背诵第二段

第三课时

一、组织教学

二、检查作业:

1、背诵第二段(方式:2人上黑板默写①嗟乎,师道之不传也久矣……②句读之不知……段尾)

2、默写填空并翻译:每人一句,默写出原文并翻译:

①作者阐述老师职责的是:

②韩愈认为从师的原则的是:

③作者对比巫医乐师百工之人和士大夫之族对从师的态度后发表了什么感慨?

三、词句

1、活用:

① 吾从而师之:名――意动。

② 吾师道也:名――动。

③ 无贵无贱,无长无少:形――名。

④ 耻学于师:形――意动。

⑤ 圣益圣,愚益愚:形――名。

⑥ 小学而大遗:形――名。

⑦ 不耻相师:形――意动。

⑧ 孔子师郯子:名――意动。

2、虚词:

① 之: 古之学者

巫医乐师百工之人

道之所存

句读之不知

人非生而知之

② 其: 其为惑也

夫庸知其年之先后生于吾乎

与其身也

其皆出于此乎

③ 乎: 在 生乎吾后……

比 其闻道也固先乎吾

④ 所以: 用来…… 例:

……原因 例:

⑤ 乃:竟。 例句:

⑥ 无:无论。例句:

3、 句式:

①句读之不知,惑之不解。 (宾语前置)

②不拘于时 (被动句)

③学于余 (状语后置句)

四、相关文学常识:

六艺:经书:《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》。

技能:礼、乐、射、御、书、数。

五、作业

1、基础训练有关题目。

2、背诵第三段。

《师说》优秀教案篇4

教学目标

了解韩愈关于尊师重道的论述和本文的思想意义。

学习借鉴本文正反对比的论证方法。

积累文言知识,掌握实词“传、师、从”,虚词“以、也、则、于、乎、所以”等词语的意义和用法,区别古今异义词语。

树立尊师重教的思想,培养谦虚好学的风气。

教学重点和难点

了解文章的整体思路。

学习本文正反对比论证的方法。

课时分配两课时

教学过程

第一课时

一、导入并解题

初中时我们学过一篇课文叫《马说》,《马说》实际上是“说马”,今天,我们来学习一篇“说老师”,说“从师风尚”的文章,叫《师说》。

“说”是一种文体,偏重于议论,可先叙后议,也可夹叙夹议。

二、作家作品

韩愈(768—824),字退之,河南河阳(今河南省孟县)人,唐代著名的文字家,哲学家,古文运动的倡导者。祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,又称“韩吏郎”。死后谥“文”,故又称“韩文公”,作品收录于《昌黎先生集》。

韩愈和柳宗元为唐代古文运动的倡导者,提出了“文以载道”,“文道结合”的观点。他的散文题材广泛,内容深刻,语言质朴,主张学习先秦、两汉的优秀散文传统、倡导古文运动,把当时的文体从矫揉造作的骈体文中解放出来,奠定了唐宋古文的基础,因此后世尊他为唐宋八大家之首。

三、写作背景

魏晋以来,门第制度十分严格,分为高门和寒门,门第观念严重破坏了从师学习的风气。到唐代,魏晋以来形成的门阀制度仍有沿袭,关于韩愈写此文的背景,从柳宗元的《答韦中立论师道书》中一段可见一斑。柳宗元说:“由魏晋以下,人益不事师。今之世不闻有师。有,辄哗笑之,以为狂人,独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。”由此可见韩愈敢于反抗流俗,倡言师道,勇气可贵,有很强的现实意义。

四、初读课文

学生自读课文,看书下注释,查字典,初步理解文章含义,不清楚的地方作出标记。

教师板书需正音的字:

愚(yú) 句读(dòu) 谀(yú) 经传(zhuàn)

郯(tán) 苌(cháng)聃(dān) 蟠(pán) 巫(wū)

请学生朗读课文,熟悉课文内容,并注意断句,声调等。

五、分析课文

第1段

(1)补充注释

①古之学者必有师。

学者,古今异义,今指学术上有一定成就的人,文中指求学的人。

②生乎吾前。

乎,在。

③吾从而师之。

师,以……为师,动词的意动用法。

④吾师道也。

师,从师学习。

(2)理解分析

①本文的中心论点是什么?

“古之学者必有师。”

②教师的职责

“师者,所以传道,受业,解惑也。”

③从理论上阐明从师学习的必要性。

“惑而不从师,其为惑也,终不解矣。”

④择师的标准。

“生乎吾前……”,“生乎吾后……”,凡先闻道者我就可以拜他为师。

⑤从师的原则。

“是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。”

(3)学生当堂背诵第1自然段。

六、布置作业

背诵第1段。

课后练习二、三、四。

第二课时

一、检查作业

课后练习二、三、四。

补充讲解

(1)通假字

①师者,所以传道受业解惑也。

受通“授”。

②或师焉,或不焉。

不通“否”。

(2)虚词

①之:

古之学者 之,助词,的。

巫医乐师百工之人 之,助词

师道之不传也久矣 之,取独

句读之不知 之,倒装标志

作《师说》以贻之 之,代词

②其:

其为惑也 其,代词

今其智乃反不能及 其,人称代词

其可怪也欤 其,副词,表推测

于其身也 其,人称代词

(3)词类活用

①耻学于师 (形→意动)

②吾从而师之 (动→意动)

③句式

“句读之不知,惑之不解”(倒装)

二、分析课文

第2段。

(1)请学生朗读

(2)分析

①“师道之不传也久矣”在结构上起什么作用?

明确:承上启下。

②“师道”指什么?

明确:“师道”是从师原则和风尚,指上文中所讲的“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”。

③从师的风尚不再流传,是因为士大夫之族“耻学于师”,为了批评“耻学于师”的人,作者从哪三个方面进行了对比论证?

明确:

古之圣人

今之众人

结论:“圣益圣,愚益愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?”

爱其子

于其身也

结论:“句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。”

巫医乐师百工之人

士大夫之族

结论:“师道之不复,可知兴。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!”

(3)背诵

第3段

(1)学生朗读。

(2)分析

①本段引用孔子言行,阐述了什么观点?

明确:“弟子不必不如师,师不必贤于弟子。”

②总结:“圣人无常师”语出《论语•子论》,包含着广泛学习的意思。要想得到广泛的知识,就要向许多内行人学习,在这方面,孔子给我们树立了很好的榜样。韩愈从“圣人无常师”出发,针对当时社会现实,提出了“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的观点,很有意义。

(3)背诵。

第4段。

(1)分析:

①作者用哪些话明确表示了他的立场?

明确:“不拘于时”,表示他反对“耻学于师”的坏风尚。

“能行古道”,表示他赞成以道为师的从师风尚。

②“古道”中的“道”指什么?

明确:儒家道德。

③本段的作用是什么?

明确:说明了写作缘由。

(2)背诵。

三、本文写作特点

语言上,多用整句,对句,便议论更生动,说理更深刻。

例如,“生乎吾前……”,“生乎吾后……”,“古之圣人”,“今之众人”等。

论证上有破有立。

例如:第1段,教师职责,择师标准。(立)

第2段,师道不传的原因。(破)

第3段,推知“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”论断。(立)

对比论证。

四、布置作业

背诵全文。

附:板书设计

师 说

韩愈

一、解题:说,一种文体。

二、韩愈及本文写作背景

三、分析

论点:古之学者必有师。

论据:

“古之圣人”与“今之众人”。

“爱其子”与“于其身也”

“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”

四、写作特点

有破有立

对比论证

《师说》优秀教案篇5

教学目标:

1、准确、流利地朗读课文;

2、正确译讲课文;

3、背诵课文。

教学程序:

师述:今天我们共同学习《师说》,本节课的教学目标是(小黑板出示):

1、准确、流利地朗读课文;2、正确译讲课文;3、背诵课文

师述:我们先来完成第一个任务,课前已经布置大家进行了预习,所以先检查一下大家的预习情况:(小黑板出示题目,请两位同学到黑板上解答)

一、 给下列加点的字注音:

(1)句读( ) (2)或不焉( ) (3)六艺经传( )

(4) 贻( ) (5) 谀( )

二、 给下列句子划分停顿:

(1)其闻道也固先乎吾 (2)吾从而师之

(请同学批改并说明理由。明确答案:一、(1)du (2)fǒu

(3)zhuàn (4)yí (5)yú 二、(1)其闻道也/固先乎吾 (2)吾从/而师之)

从而,古义:跟从(他),并且……;

今义:表结果、目的的连词。

师述:下面我请几位同学轮流朗读课文,比一比谁声音响亮,读音准确,停顿正确,其余同学认真听,准备纠正他在朗读过程中出现的错误。

(学生轮流朗读,出现错误老师喊其他同学纠正,老师对学生的朗读情况要适当进行评价。)

学生听录音,纠正自己在预习中的错误读法。

学生齐读课文一遍。

师述:接下来我们要完成第二个任务。

(一)若时间充分则先让学生用6分钟的时间对照书下注释自己译讲课文,若有疑难,先做上记号。

学生对照书下注释自己译讲课文。

师述:时间到,在刚才的自学过程中大家有没有遇到什么疑难问题?若有的话,请提出来,大家一起解决。

(二)若时间紧则可省略自学的环节,直接提问:在预习过程中大家有没有遇到什么疑难问题?若有的话,请提出来,大家一起解决。

学生质疑问难,师生共同解决疑难,(学生提出的问题应尽量让学生回答,要让问题的正确答案从学生嘴里说出来而不能由老师直接告诉他们。)

(三)若没有学生质疑问难则可由老师提问,以检查学生对课文译讲的预习情况,老师对学生的回答要适当评价。

师述:下面我要请同学轮流译讲课文,方法是:先读原句,再点讲重点字词,最后把整句话译讲一下。

学生轮流译讲课文,若有问题,喊其他同学回答。对译讲过程中出现的通假字、一词多义、古今异义、词类活用等现象,教师要给予提醒、点拨。

师述:在已经疏通文意的基础上,我们来完成第三个任务:给大家5分钟左右的时间自己朗读课文,比一比哪些同学能够把这篇文章先背诵出来。

学生自由朗读课文。

下课之前的几分钟可喊几名学生试着背诵

第一段会背的同学请举手。(喊同学背诵)

第二段会背的同学请举手(喊同学背诵)……

背诵过程中出现错误让其他同学更正。

或出示小黑板让学生回答。

作业布置:

对照本节课的三个目标自己查漏补缺,确保掌握。

教学情况反馈:

1、本节课目标明确,条理非常清楚;

2、学生活动很多,全班每个同学都回答了问题,回答问题的时间超过了35分钟;

3、及时对学习目标进行了检查,目标达成度高。

《师说》优秀教案篇6

学习目标

1、正确认识本文所论述的老师的职能、作用以及择师标准等方面的观点,进一步提高学习的自觉性和积极性。

2、掌握古汉语中名词,形容词的意动用法。

3、学习本文正反对比,有破有立,反复论证以加强说服力的写法。

学习内容

一、背景及作者简介

1、作者简介

韩愈(768-824),唐文学家、哲学家。字退之,河南河阳(今河南孟县南)人。自谓郡望昌黎,也称韩昌黎。曾任监察御史、国子监博士、刑部付郎等职。因谏阻宪宗迎佛骨,贬为潮州刺史,后官至吏部侍郎。卒谥文,世称韩文公。政治上反对藩镇割据,思想上尊儒排佛。力反六朝以来的骈偶文风,提倡散体,与柳宗元同为古文运动的倡导者。其散文在继承先秦、两汉古文的基础上,加以创新和发展,气势雄健,旧时列为“唐宋八大家”之首。有《昌黎先生集》。

2、写作背景

这是韩愈散文中一篇重要的论说文。文章论述了从师学习的必要性和原则,批判了当时社会上“耻学于师”的陋习,表现出非凡的勇气和斗争精神。

中国古代的教育十分发达,从中央到地方都有官学。韩愈写这篇文章时三十五岁,正在国子监任教。那么,韩愈为什么说“古之学者必有师”,“师道之不传也久矣”?原来他所说的“师”,有其独特含义。既不是指各级官府的学校老师,也不是指“授之书而习其句读”的启蒙老师,而是指社会上学有所成,能够“传道受业解惑”的人。韩愈既以这样的人自我标榜,也以好为人师而著称。《新唐书》本传说他“成就后进士,往往知名。经愈指授,皆称韩门弟子”。

唐代仍在沿袭魏晋以来的门阀制度,贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。韩愈写《师说》的社会背景,可以从柳宗元《答韦中立论师道书》中的一段话里看出。柳宗元说:“由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如果者数矣。”由此可见,韩愈作《师说》,大张旗鼓地宣扬自己的观点,是难能可贵的。

实际上,可以把《师说》看作韩愈提倡“古文”的一个庄严宣言。六朝以来,骈文盛行,写文章不重视思想内容,讲求对偶声韵和词句华丽,尽管也产生了一些艺术成就很高的作品,却导致了文学创作中浮靡之风的泛滥。这种风气,直到中唐仍流行不衰。在唐代,韩愈不是第一个提倡“古文”的人,却是一个集大成者。他无论在文学理论还是在创作实践上,都有力地促成了“古代运动”的兴起、发展,并身体力行,培养了大批有志于古文创作的年轻人。

3、“说”这种文体

“说”是古代散文中的一种文体,属议论文的范围,可以先叙后议,也可以夹叙夹议,一般为陈述自己对某种事物的见解。“说”与“论”相比要随便些。像《捕蛇者说》《马说》《爱莲说》都属“说”一类文章。“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体都可以按“解说……的道理”来理解。《师说》意思是解说关于“从师”的道理。

二、字词解释

1、通假字

(1)所以传道受业解惑也 “受”通“授”

(2)生乎吾前 “乎”通“于”

(3)或师焉,或不焉 “不”通“否”

2、词句解释

古之学者必有师:古代的求学的人必定有老师。学者:求学的人。 这里所说的“古之学者”,不仅指古代作学生的青少年,也包括古时有志于学问的成年人。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎:我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?夫:发语词,无实义。庸:岂,哪。知:管,过问。“其年之先后生于吾”作“知”的宾语,这个宾语是个带“之”字的主谓结构,“之”的作用在于取消这个主谓结构的独立性。年:生年。于:比。“于吾”作“生”的补语,可提至谓语“先后生”前理解,即“于吾先后生”,比我早生还是晚生。

圣益圣,愚益愚:圣人更加圣明,愚人更加愚昧。第一个“圣”“愚”是名词,第二个“圣”“愚”是形容词。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉:不理解(书本上的)字句,有人倒去从师,不能解决疑难问题,有人却不从师。之:结构助词,用作宾语提前的标志,“句读之不知”即“不知句读”,“惑之不解”即“不解惑”。或:有人,无定指代词。不,通“否”。这几个分句运用了“合叙”手法实际上应当分开解释,即“句读之不知,或师焉,惑之不解,或不焉”。

好古文:喜欢古文。古文,指先秦两汉言之有物的散文,与六朝以来单纯追求形式美,内容贫乏的骈骊文章相对。韩愈、柳宗元大力倡导古文运动,不但用自己杰出的散文影响文坛,还热情鼓励和指导后进写作古文。

3、名词、形容词的意动用法

(1)吾从而师之 师,名词意动用法,以……为师

(2)而耻学于师 耻,形容词意动用法,以……为耻

(3)则耻师焉 同上

(4)不耻相师 同上

(5)孔子师郯子 同(1)

4、多义词

(1)师

古之学者必有师 老师

巫医乐师百工之人 指有专门技艺的人

吾师道也 学习

或师焉,或否焉 从师

吾从而师之 以……为师

十年春,齐师伐我 队伍

(2)传

传以示美人及左右 传递,读 下同。

朔气传金 传送

师者,所以传道受业解惑也 传授

此世所以不传也 流传

六艺经传皆通习之 阐述儒家经义的文字,读zhuàn,下同

?张衡传》 记载个人事迹的文字,传记

舍相如广成传舍 传舍,招待宾客的馆舍

(3)道

会天大雨,道不通 道路

伐无道,诛暴秦 道义

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎 道理

策之不以其道 法则

彼与彼年相若也,道相似也 学问、修养

何可胜道也哉 讲,说

道芷阳间行 取道

(4)受

项王则受璧,置之座上 接受

故木受绳则直 经受

恐前后受其敌 遭受

(5)惑

师者,所以传道受业解惑也 通“授”,传授

人非生而知之者,孰能无惑 疑惑,疑难

于其身也,则耻师焉,惑矣 糊涂

惑而不从师,其为惑也,终不解矣,疑难问题

不知三军之事,而同三军之政者,则军士惑矣 迷乱,迷惑

以非当世,惑乱黔首 蒙蔽,欺骗

(6)贱

且相如素,吾羞,不忍为之下 地位卑下,卑贱

是故无贵无贱,无长无少 地位卑下,卑贱

心忧炭贱愿天寒 物价低,便宜

是故明君贵五谷而贱金石 轻视,贬低

又迫贱事 谦称自己

(7)圣

夫圣人者不凝滞于物 聪明贤哲

是故圣益圣,愚益愚 有智慧的人,或特指具有最高封建道德的人,即圣人

圣君治国 圣明、贤能

诚宜开张圣听 君王

三、结构分析

?师说》是一篇有着很强的现实针对性,有着卓越见解的议论文。在本篇议论文中,作者运用流利畅达的笔触,通过反复论辩,申明了为师的性质与作用;从师的重要意义与正确途径,批评了当时普遍存在的不重师道的不良习俗;推动了乐于从师善于学习的社会风气。

第一段,正面阐述教师的作用、从师的必要和择师的标准。本段分为三个层次。

第一层(第1句),阐述教师的作用。作者用六个字概括了教师的三个作用:“传道”、“受业”、“解惑”。

第二层(第2、3句),阐述从师的必要。作者从反面指出,“惑而不从师,其为惑也,终不解矣”,说明有惑必须从师。

第三层(第4—6句),阐述择师的标准,第6句是本段的结论,也是全文的中心论点,概括地提出了择师的标准。

第二段,运用对比的方法,批判“士大夫之族”耻于从师的不良风气。本段分为四个层次。

第一层(第1、2句),慨叹师道不传,指出师道不传的危害。这一层承接上文从师的标准,并领起下文对耻于从师的不良风气的批判。

第二层(第3—5句),把“古之圣人”从师而问与“今之众人”耻学于师对比,指出“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚”的原因。

第三层(第6—8句),把习句读从师与惑而不从师的现象对比,批评“今之众人”“小学而大遗”的不明智的作法。

第四层(第9—13句),把巫医乐师百工之人“不耻相师”与士大夫之族讥笑相师对比,批评士大夫之族耻于从师的恶习。

第三段,以孔子从师的范例,进一步阐明从师的必要和“道之所存,师之所存”的道理。

第二段和第三段,分别从反面和正面阐明了“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”的中心论点。

第四段,说明作《师说》的原因。继第三段引“古之圣人”孔子从师的范例之后,以李蟠作为当时后生晚辈从师求学的范例,对李蟠是勉励,对当时求学的人是号召。

内容详解

第一段,提出全文的中心论点。

本文的中心论点在开篇的第一句话中就带出,“学者必有师”。托古言事,更增加了立论的力度。接着,对“师”的职责提出了独到的见解:“师者,所以传道受业解惑也。”这简短的概括,包含了丰富而深刻的内涵。在传道、受业、解惑三者当中,传道是核心。所谓“道”,就是儒家的思想。在佛、老盛行的唐代,韩愈倡导“古文运动”,主张“文以明道”,表现出反映社会现实的积极进取精神。如果说“传道”是目的,那么“受业”就是手段。“业”是指儒家的经典,是“道”的载体。在“受业”过程中,学生不可避免地会产生疑问,所以老师具体的任务就是“解惑”,而韩愈也正是从这方面申述了从师学习的必要性:“惑而不从师,其为惑也,终不解矣。”这一有力的论辩,解决了“从师”的问题,已不容置疑。然后,将讨论的焦点引到择师的态度和标准上来,推出了“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”的结论。这一观点直接指向了士大夫阶层的门第观念,具有在学问面前人人平等的民主精神和辩证思想。

第二段,批判“士大夫之族”的“耻学于师”。

如前所述,本文有复杂的写作背景,并不是一时的即兴之作。经过前面一段的理性陈述,涌动在作者心中的“不平之气”终于一吐为快。第二段以感叹发端,携着批判的锋芒,如暴风聚雨,涤荡乾坤,令人耳目一新。“师道”唯其失传“久矣”,则今日扭转世风更难。作者运用了三组对比,将论述的重点转移到批判现实中来。先以“古之圣人”比照“今之众人”,得出了“圣益圣,愚益愚”的结论;再以择师教子和自身“耻师焉”作对比,得出了“小学而大遗”的结论;最后将“巫医乐师百工之人”和“士大夫之族”的学习态度进行对比,揭示了尊卑贵贱和智力高下成反比的奇怪现象,发人深思。

第三段,援引圣人从师的态度,进一步阐述师道、师生关系。

第一段的开头语气又归于和缓、理智、在平易中道出“圣人无常师”的事实。虽然论述文字很少,但十分有力。无论是举实事,还是引言谈,都能令人心服。最后,作者以“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,专业有专攻”作结,既是对前面有关从师学习态度的申述,也是对师生关系、师道关系的新的概括。这一思想表现了一种动态观,用相对的、发展的眼光看待师生关系,将老师和学生之间那条人为的固定的界限取消了,并对自古以来“师道尊严”的传统提出了挑战。这种闪光的思想,被后世许多教育家引申发挥,对教育理论做出了很大的贡献。可是在当时,却遭到士大夫阶层的鄙视和痛恨,也不为一般人所理解。

第四段,说明写作缘起。

从表面上看,《师说》是为了鼓励一个十七岁的孩子学“古文”而作的,也许还包含了一点自鸣得意的意思(因为李蟠“不拘于时,学于余”),实际上这只不过是触动韩愈发表议论的一个契机,或者干脆说是一个借口。全文论证严密,说理透辟,是一篇深思熟虑的作品,它的意义远远超出了一对师生之间的往来赠答,产生了深远的影响。

四、重点、难点解析

1、“说”是一种文体:是议论文的一种。“师说”就是论述从师学习的道理。本文的中心论点是什么?是怎样围绕中心论述的?

明确:本文的中心论点是“学者必有师”,“道之所存,师之所存”。围绕这个中心,文章首先从正面立论,从理论上阐明从师的重要性,提出了从师的标准,接着,慨叹师道不传已久,联系当时的社会实际,以众人的“耻学于师”反衬从师学习的重要。在第三段中,又运用了孔子的典型事例,进一步说明从师的必要和以能者为师的道理。最后一段,说明写本文的缘由,这本属于附记性质,但作者赞扬李蟠“不拘于时学于余”。“能行古道(行从师之道)”,又一次强调了他的观点。

2、试摘录作者关于老师的职能、从师学习的必要、择师的原则等方面的精辟论述,体会其深刻含义。

明确:关于老师的职能:“师者,所以传道受业解惑也。”——把教师的职责从“授之书而习其句读”,扩大到“传道受业解惑”,这在当时是一个了不起的进步,并意味着不仅“童子”要从师学习,所有志于学问的成年人都要从师学习。

关于从师学习的必要:“人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为感也,终不解矣。”——否定“生而知之”,明确“学而后知”,严正批驳了上层“士大夫之族 ”宣扬的血统论和先验论,具有积极意义。

关于择师原则:“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。”“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。”针砭了当时上层社会只看门弟高低,不重真才实学的恶劣风气,提出了全新的择师观念。

3、阅读“嗟呼!师道之不传也久矣!……其可怪也欤!”一段文字,讨论下列问题:

(1)本段有哪几个对比?每个对比中,正确的态度与错误的态度各是什么?由于采取错误态度,带来什么严重后果?

(2)几个对比相互之间有什么关系?它们在段落中的先后顺序能否调换?为什么?

(3)每个对比之后,作者都抒发了自己的感慨,有关句子的语调相同吗?有什么意义?

明确:(1)本段有三个对比,第一个是古之圣人“从师而问”与今之众人“耻学于师”的对比,致使“圣益圣,愚益愚”;第二个是“爱其子,择师而教之”与“于其身,则耻师焉”的对比,致使“小学而大遗”,“未见其明”;第三个是巫医乐师百工之人“不耻相师”与士大夫之族对从师者“群聚而笑之”的对比,致使“其智乃反不能及”。

(2)几个对比之间有纵比、本身自相矛盾的事实相比、横比的关系,先后顺序不能调换,因为本段段首句是“嗟呼!师道之不传也久矣1欲人之无惑也难矣1”三个对比的顺序与之相应。

(3)语调不同,“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?” 这是疑问语调:“……小学而大疑,吾未见其明也。”这是陈述语调:“……今其智乃反不能及,其可怪也欤!”这是感叹语调,语调富于变化,不仅文气很顺,而且也增强了文章论辩的逻辑力量。

五、论证方法

1、下定义、作结论

中国古代散文,尤其是唐以前,不以议论见长。能言善辩如孟子、荀子,也总是在他们议论文章中运用比喻和寓言故事来帮助说理。相比之下,韩愈这篇论说文却在逻辑思维方面大大超过了前人。这表现在概念明晰、论证严密上。如文章一开头就断言,“古之学者必有师”,并下定义说“师者,所以传道受业解惑也。”接着从这个定义出发,由“解惑”说到“从师”。经过一番推论,又得出“道之所存,师之所存”的结论。这其间层层衔接,一气贯通,毫无冗余之处,具有强大的说服力。

2、对比论证

本文第二段写得最为精彩,这和恰当地运用了对比的论证方法有直接的关系。这段所用的三组对比有一个共同的特点,那就是经过双方的对比,造成了一种强烈的反差效果,都可以用“反而”承接上文,在语意上形成了一个逆接序列。如,“古之圣人”才智高,尚且从师学习;“今之众人”才智低,反而“耻学于师”。通过对比,揭示了“士大夫之族”不从师学习的违背常理,则作者主张从师学习的观点不言自明。

3、引用论证

引用是论说文中常用的论证方法,这在现在的学术论文中也是最常见的。本文第三段,作者引述了孔子的言行来进一步阐明自己的观点,这就比前文笼统地说“古之圣人”更加切实可信。有了孔子这样一个强大的支持者,更增强了说服力。而在短短的几行字中,述事引言简洁明快,表现出作者非凡的语言功力。

六、语言特色

1、排比对偶句

韩愈的散文以气势充沛、笔力雄放著称,这体现在多用排比和对偶句式上。他的这种风格,在本文中,也得到了充分的体现。如“生乎吾前……”,“生乎吾后……”;“古之圣人……”,“今之众人……”。这种句式的运用,形式整齐,气势飞动,增强了表现力。

2、连珠句

连珠,又称顶珠、蝉联,民间俗称为“咬字”,即用上一句的结尾字,作下句的开头,首尾相连,“历历如贯珠”。本文这样的句式很多,如开头的几句:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师……”这种句式的运用,加强了句子之间的连接,使论述环环相扣,严密紧凑。

3、丰富的语气表达

丰富的语气表达,可以增强文章的生动性,本文在这方面是相当成功的。如用“嗟乎”“呜呼”这样的语气词语加强感叹,用“彼与彼年相若也,道相似也”这样的摹状语句有声有色地描绘“士大夫之族”的神态,用“如是而已”这样的限止语句表示结论的无可置疑。文章的第二段,一连用了三组对比揭示“耻学于师”的不明智,得出的结论是一样的,但语气却各不相同。“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”,是疑问语气;“小学而大遗,吾未见其明也”,是判断语气;“巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤”,是感叹语气。这种错综变化的语句,使议论更生动,说理更深刻。

《师说》优秀教案篇7

导标显示屏幕

1.学习理解韩愈阐明全新师道观念的斗争精神和“尊师重教”的观点;

2.学习借鉴本文事理结合论证和对比论证的议论文写作方法;

3.积累掌握“传”“师”“道”“受”“固”“从”“也”“则”“于”

“乎”“所以”等词的用法;

4.背诵课文。

导学点拨窗口

?探海导航】

韩愈的《师说》一文针对性很强,具有批判现实的精神。学习中,可先参照课文注解和有关背景资料,了解本文的写作目的和动机。然后,看注释,通读课文,了解全文的总体结构和主要观点,特别要重点理解第一段观点的新颖和第二段对比论证的有力。在此基础上,反复读熟课文直至背诵。背诵时要注意语气和语句的停顿、词语的连属、声调的抑扬等。如有不正确,则说明在理解上有误差,应该及时纠正。词语方面重点要辨析传、师、道、惑、益、从、也、则、于、乎、所以等的意义和用法。可先做好后面的跟踪试题。

初中学过韩愈的《马说》,是讲识别人才、爱护人才的,内容和本文有一定的联系。韩愈宣扬“尊师重教”,也以伯乐自许。学习中,可以回顾复习《马说》,增强对本文思想内容的理解。

?思路结构】

本文是一篇议论文,说为李蟠而作,实际上是抨击当时那些自恃门第高贵,看不起别人,不肯从师学习,甚至对别人从师也进行嘲笑的士大夫阶层。为达使人信服的目的,文章必须既要有理论论据又要有事实论据地提出自己的新观点,因而作者先从老师的功能角度做演绎推理立论,然后,再以现实存在的不良风气和孔

子从师的言行作归纳推理加深论点。全文结构严谨,论证有力,是古代论说文的典范。结构图:

师者,所以传道受业解惑也(理论论据)演绎推理(观点)道之所存,师之所存

士大夫耻学于师(反面现象)

归纳推理(观点)道之所存,师之所存

孔子从师的言行(正面实例)

李蟠从师行古道(身边活例)呼应印证(观点)道之所存,师之所存

?疑难指津】

·如何理解本文思想的进步性?韩愈在《师说》中的创新,在内容上至少有三点:一是突破了一般人对教师作用认识的局限,从“授之书而习其句读”的“受(授)业”,扩大到“传道”、“解惑”,明确提出“师者,所以传道受业解惑也”这个对教师作用的全面而崭新的界定,在当时是个了不起的进步,在今天仍有现实意义。二是针对上层“士大夫之族”的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的全新的从师之道的观念:从师即是学道,惟“道”是问,凡是闻道者无论贵贱长幼都可为师。这是石破天惊的新观念,开拓了为师者的广阔领域。三是在“道之所存、师之所存”的观点指导下,从“闻道有先后,术业有专攻”的客观事实出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长的,闪耀着朴素的辩证唯物论的思想光辉。

··如何理解本文的行文气势?韩愈的论说文向以气势通畅著称。就本文而言其气势来自三个方面:崭新理论本身的说服力,加上严密逻辑的论证力和语言上奇偶骈散结合的表现力,形成文章的夺人气势。首段思路是:“古之学者必有师”,师的作用是“传道受业解惑”,惑则必从师,从师即学道,“道之所存,师之所存也”,结句大有如截奔马之势;全段层层顶接,步步推进,逻辑严密,一气呵成,更是势不可当。次段紧承首段对师道的论述,连用三个层层深入的对比,从不同侧面批判当时士大夫中流行的耻于从师的不良风气,批判的语气也一句比一句加重,由“……其皆出于此乎”的疑问语气,发展到“吾未见其明也”的责备的语气,再到“其可怪也欤”的带有强烈感情的讽刺语气。这种语气上的层层递进,声势逼人。三段正面论述“圣人无常师”,以备受尊崇的圣人孔子的无可辩驳的言论和实践为例,说服力极强。且为一段“古之学者必有师”、二段“古之圣人……犹且从师而问焉”提供有力佐证,一石三鸟,精当无比。结尾又从行古道、嘉今人的角度点明写作目的,贯通古今,继往开来,更有高屋建瓴之势。全文文势硬转直接,陡直峭绝:开篇“古之学者必有师”突兀而起,有如横空出世,已见出奇;中间三个对比,如三峰插天,兀然峭立,直起直落,了不相涉,更见其奇。营造这种雄直峭兀之势,最为韩愈所长。本文灵活多变的散句,于流畅中含顿挫,参入对偶与排比(本文中指句中词语的排比),又于灵活中见整齐。奇偶骈散交错运用,自然配合,错落有致,亦增势不少。

?语言揣摩】

1.古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也

评析:劈头提出“古之学者必有师”的论断,紧接着概括指出师的作用“传道受业解惑”做为全文立论的出发点和依据。然后句句顶接,推论出“道之所存,师之所存”的观点。同时,一开头郑重提出“古之学者必有师”,就隐然含有对“今之学者”不从师的批判意味,很自然地为第二段埋下了伏笔。本句翻译时要注意“者……也……”和“所以”在句式中的含义和作用。

运用:(翻译)古代求学的人一定有老师。老师是用来传授道理、交授学业、解答疑难的。

2.是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而

已。

评析:这一句是在前文已用老师的职能作出了理论论证和用孔子言行作了事实论证之后,顺理成章水到渠成地得出了进一步的结论。这个结论,是对“道之所存,师之所存”的深化,也是对士大夫之族耻学于师的进一步批判。说明了师生关系是相对的,教与学是可以相长的。这一句由“是故”引出,用“如是而已”结尾,化繁为简,既显见解的深辟透彻,又有一种高瞻远瞩的气势。

运用:(翻译)因此,学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听到的道理有先有后,学问技艺各有专长,如此罢了。

?名题讲析】

阅读下面一段文言文,然后完成如下问题(1990年全国高考试题第二题)

田单①将攻狄,往见鲁仲子。仲子曰:“将军攻狄,不能下也。”田单曰:“臣以五里之城,七里之郭,破亡余卒,破万乘之燕,复齐墟。攻狄而不下,何也?”上车弗谢而去,遂攻狄。三月而不克之也。田单乃惧,问鲁仲子曰:“先生谓单不能下狄,请闻其说。”鲁仲子曰:“将军之在即墨,坐而织蒉②,立则丈插③,为士卒倡曰:‘可往矣!宗庙亡矣,魂魄丧矣,归于何党矣!’当此之时,将军有死之心,而士卒无生之气。闻若言,莫不挥泣奋臂而欲战。此所以破燕也。当今将军东有夜邑④之奉,西有淄上⑤之娱,黄金横带,而驰乎淄、渑之间,有生之乐,无死之心,所以不胜者也。”田单曰:“单有心,先生志之矣。”明日乃厉气循城,立于矢石之所,乃援桴鼓之,狄人乃下。《战国策·齐策六》

[注]①田单:战国时齐人,以功封安平君。②蒉:草编的筐子.③丈插:即“杖锸”,拄着铁锹。④夜邑:地名.⑤淄上:地名。

17.以下例句中的“所以”,和“此所以破燕也”中的“所以”意义、用法相同的一组是

①师者,所以传道受业解惑也

②君、相之所以为民计者,亦不过前此数法也

③亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也

④此所以学者不可以不深思而慎取之也。

⑤此世所以不传也

⑥天地之所以养人者,原不过此数也。,

⑦此吾所以为治平之民虑也。;

⑧所以遣将守关者,备他盗之出入与非常幽

a.①⑥⑦b.③④⑤⑦⑧c.①②⑥d.②③④⑤⑧

解析:“所以”是复音虚词,《师说》一课出现较多,应在本课积累掌握其用法。常见用法有二:一表“原因”,二表“根据、依靠、凭借”。题干“所以”表原因,选项中①②⑥属“根据、依靠、凭借”,③④⑤⑦⑧表“原因”,因此取b。

19.“明日乃厉气循城”一句的正确意思是

a.第二天就激励士气,巡视城中。

b.第二天就激励士气,沿城墙巡视。

c.第二天就振作精神,巡视城中。

d.第二天就振作精神,沿城墙巡视。

解析:按文句意思,是田单振作起精神不是激励士气,且攻狄城是在城外进攻,所以b项不妥,ac二项也不妥。答案:d

20.鲁仲子在战前预言:“将军攻狄,不能下也。”从原文本意来看,他这样说的主要依据是(3分)

a.先前田单织蒉杖锸,贫困窘迫;而今黄金横带,四处游乐,已经丧失斗志。

b.过去田单城廓狭小,背水一战;如今东有夜邑,南有淄上,因而尾大不掉。

c.眼下情况已和破燕时不同。现在情况是田单享有厚俸,溺于欢娱,只有士卒奋臂欲战,当时情况完全相反。

d.目前情况已和破燕时不同。当时情况是田单有死之心,因而士卒无生之气,现在情况完全相反。

解析:本题考对整体文意的理解,要注意分析理解鲁仲子所讲的那一长段话。攻城,关键在将帅和士兵能上下一心,有高昂的士气和必胜的决心。a项的因物质生活改变而“丧失斗志”,b项的因国土势力改变而“尾大不掉”,c项的将帅无心作战,“只有士卒奋臂欲藏”,这三项虽然都属作战胜负的重要因素,但不是关键,所以都不可取。答案为d。

?风景剪辑】

剪辑1:

剪辑2:

唐宋八大家系由明代朱右、唐顺之、茅坤等人提出。元末明初朱右“尝选韩柳欧阳曾王三苏为八先生文集”。《明史·茅坤传》说:“坤善古文,最心折唐顺之。顺之喜唐、宋诸大家文,著文编,唐、宋人自韩、柳、欧、三苏、曾、王八家外无所取,故坤选《八大家文钞》。其书盛行海内,乡里小生无不知茅鹿门(茅坤别号鹿门)者。”明代还形成了以唐顺之、茅坤、归有光为代表的“唐宋派”作家群。

韩愈为唐宋八大家之首,倍受宋人推崇。欧阳修《书旧本韩文后》称:“道固有行于远而止于近,有忽于往而贵于今者,非惟世俗好恶之使然,亦其理有当然者。而孔、孟惶惶于一时,而师法于千万世。韩氏之文,没而不见者二百年,而后大施于今。此又非特好恶之所上下,盖其久而愈明,不可磨灭,虽蔽于暂而终耀于无穷者,其道当然也。”苏轼《潮州韩文公庙碑》称:“自东汉以来,道丧文弊,异端并起,历唐贞观、开元之盛,……而不能救。独韩文公起布衣,谈笑而麾之,天下靡然从公,复归于正,盖三百年于此矣。文起八代之衰,而道济天下之溺,忠犯人主之怒,而勇夺三军之帅。此岂非参天地,关盛衰,浩然而独存者乎。”苏洵《与欧阳执事书》称:“韩子之文,如长江大河,浑浩流转,鱼鼋蛟丸,万怪惶惑,而抑遏蔽掩,不使自露;而人望见其渊然之光,苍然之色,亦自畏避,不敢迫视。”王安石在《上人书》中称:“自孔子之死久,韩子作,望圣人于百千年中,卓然也。”

能力演练题库

?跟踪试题】

一.选择题:

1.下列加点词语的含义与现在的用法分析正确的一组是:

①古之学者必有师。②师者,所以传道授业解惑也

③今之众人,其下圣人也亦远矣。④小学而大遗,吾未见其明也

①弟子不必不如师,师不必贤于弟子⑥年十七,好古文

a.全不相同b.②③⑤和现在的用法相同

c.全都相同d.①③⑥和现在的用法相同

2.下列加点词语含义相同的一组是:

a.师道之不传也久矣b.道之所存,师之所存也

六艺经传皆通习之圣人无常师

c.吾从而师之d.其闻道也亦先乎吾

乃大惊,问所从来余嘉其能行古道

3.下列各句中的虚词意义和用法相同的一组是:

a.欲人之无惑也难矣b.于其身也,则耻师焉

道之所存,师之所存也三人行,则必有我师

b.而耻学于师d.生乎吾前,其闻道也固先乎吾

不拘于时,学于余庸知其年之先后生于吾乎?

4.下列加点词语的注音和解释正确的一项是:

a.六艺经传皆通习之传:chuan,流传

b.作《师说》以贻之贻:dai,赠送

c.授之书而习其句读者读:dou,句中的停顿

d.位卑则足羞,官盛则近谀谀:ru,阿谀,奉承

二.填空题;

5.韩愈,字_______,世称_______,卒谥“____”,作品集有《___________》。他是唐代“___________”的倡导者,后人称之为“文起八代之衰”,位列“唐宋八大家”之首,其余七家为______、________、_________、________、_______、______、________。

6.用课文原文回答下列问题:

①老师的职能是什么?_______________________________________________;

②择师的标准是什么?_______________________________________________;

③作者引述孔子的言行得出了什么结论?_________________,_____________,_________________,_______________________。

?提高试题】

三.阅读下面两段文字,完成7-10题:

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生①知之②,孰能无惑?惑而不从师,③为惑④,终不解⑤。生⑥吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,⑦庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之⑧存,师之所存也.

嗟乎!师道也不传也久矣,欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人

《师说》优秀教案篇8

一 师说

一、 教学目标

(一) 树立尊师重教的思想,培养谦虚好学的风气。

(二)

掌握、积累“师、传、道、受、惑、贱、圣、愚、群、足、攻、经”12个文言常用实词;学习“之、其”两个文言虚词;学习、复习本文其他文言虚实词;熟记受(授)、不(否)两个通假字。

(三) 学习名词、形容词的意动用法。

(四) 学习正反对比的论证方法。

(五) 掌握有关“说”的文体知识。

二、 重点、难点分析

(一) 本文的层次结构是怎样的?

(二) 有关疑难词句的解释。

(三) “说”是一种文体;是议论文的一种。本文的中心论点是什么?是怎样围绕中心论述的?

(四) 试摘录作者关于老师的职能、从师的必要、择师的原则等方面的精辟论述,体会其深刻含义。

(五) 为什么说“彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也”?

(六) 本文是怎样进行对比论证的?

(七) 怎样认识本文的进步性和局限性?

三、教学过程设计

(一)明确教学目的(参考教学目标)。

(二)导入新课。

从初一学过的《论语》中孔子说的一句话:“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,

其不善者而改之”导入。

(三)作者介绍(结合注释①)。

韩愈(768~824)字退之,唐代河南河阳(今河南孟县)人,著名文学家、哲学家、古文运动的倡导者。因为昌黎(现河北省昌黎县)韩氏是望族,所以后人称韩愈为韩昌黎,后世又称他为韩文公。他幼年贫穷,刻苦自学,25岁中进士,29岁以后才任宣武节度使属官,后来任国子监祭酒、吏部侍郎等职,中间曾几度被贬。

古文运动,实际是以复古为名的文风改革运动,他和柳宗元一起提出“文以载道”、“文道结合”的观点,主张学习先秦、两汉“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风。本文第4段他赞扬李蟠“好古文”,就是指爱好他们倡导的那种古文。韩愈用他杰出的散文影响文坛,还热情地鼓励和指导后进写作古文。经过他和柳宗元等人努力,终于把文体从六朝以来浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。

韩愈著有《昌黎先生文集》四十卷,其中有许多为人们所传诵的优秀散文。他的散文,题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮,因此后世尊他为唐宋八大家(韩愈、柳宗元、欧阳修、苏询、苏拭、苏辙、曾巩、王安石)之首。

?师说》是他的代表作之一,是他35岁时在长安任国子博士时写的。柳宗元很推崇这篇文章,在《答韦中立论师道书》中说:“今之世不闻有师;有,辄论笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜(端正容貌)而为师,世间群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞,愈以是得狂名。”由此可见,《师说》是针对时弊而写,作者在文中阐述了老师的作用和标准,从师学习的重要性和从师应持的态度,提倡能者为师,不耻下问,教学相长。这些精辟的见解突破了孔子学说的框框,具有进步意义。

(四)解题。

板书课题。指出题目不是“说说老师”的意思。“说”是一种议论文的文体,可以先叙后议,也可夹叙夹议。“说”比“论”随便些。初中学过的《蛇者说》、《马说》等等都属“说”一类文体。“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体.就可

按“解说……的道理来理解。所以《师说》,即“说师”,意思是解说关于“从师”的道理,下面一篇课文《问说》就是解说关于学习中“问”的道理。刚才说过,当时社会风气不重视从师之道,认为从师学习是可耻之事。韩愈写这篇文章赠给他的学生李蟠,其目的就是抨击时弊,宣扬从师的道理。

(五)指导自读课文。

要求学生借助提示、注释、工具书,读准字音,理解重点词的意义和用法,读懂课文。学生自学、质疑,老师点拨指正。

《师说》优秀教案8篇相关文章:

★ 海燕优秀教案8篇